Антикризисного Управления Курсовая

- Правовое Обеспечение Антикризисного Управления Курсовая

- Теория Антикризисного Управления Курсовая

- Антикризисное Управление Курсовая 2016

- Антикризисное Управление Курсовая

Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская Экономическая Академия им. Плеханова» Уральский филиал Курсовая работа по дисциплине: «Финансовый менеджмент» на тему: «Антикризисное управление предприятием на примере ЗАО «Новоуральская промышленная компания»» Выполнил: студент группы 3ФК16З Алексеев С. Проверил: старший преподаватель Самсонова И.А. Екатеринбург 2010 Содержание Введение. 3 1 Теоретические основы антикризисного управления. 5 1.1 Сущность, цели и задачи антикризисного управления 5 1.2 Причины и факторы неплатежеспособности предприятия.

Целью курсовой работы является изучение теории антикризисного управления. В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач, таких как. Банк рефератов содержит более 364 тысяч рефератов, курсовых и дипломных работ, шпаргалок и докладов по различным дисциплинам: истории, психологии, экономике, менеджменту, философии, праву. При самостоятельном изучении (экстерном) Типовой программы подготовки специалистов по антикризисному управлению к сдаче экзамена допускаются лица, имеющие диплом о высшем образовании.

10 1.3 Методы расчета анализа финансового состояния предприятия. 14 2 Стратегия антикризисного управления. 20 2.1 Концепция создания системы антикризисного управления 20 2.2 Разработка маркетинговой стратегии и системы контроллинга в антикризисном управлении предприятием 30 3 Анализ антикризисного управления предприятия ЗАО «НПК». 37 3.1 Организационно-правовая характеристика предприятия ЗАО «НПК». 37 3.2 Анализ финансового состояния предприятия ЗАО «НПК» 38 3.3 Анализ вероятности банкротства ЗАО «НПК». 43 4 Пути преодоления кризисных явлений на предприятии ЗАО «НПК» 47 Заключение.

55 Список использованных источников 58 Приложение А. Динамика показателей финансовой деятельности ЗАО «НПК» за 2007 – 2009 гг. 61 Приложение Б. Показатели оборачиваемости ЗАО «НПК» за 2007-2009 гг. 62 Приложение В. Прогнозный баланс ЗАО «НПК».

63 Введение Переход российской экономики на рыночные отношения объективно предопределил необходимость изменения форм и методов управления на уровне основного хозяйствующего звена - предприятия, фирмы, корпорации. При современном состоянии российской экономики общество предъявляет весьма существенные требования к функционированию основных субъектов экономической деятельности.

Рыночная реформа, кризисное состояние российской экономики и введение процедуры банкротства в практику экономической жизни России сделали актуальной проблему эффективной организации управления деятельностью предприятий, выбор методов антикризисного управления, превращение его в важнейший рычаг предпринимательской активности. В течение последних пятнадцати лет в силу сложившегося устойчивого кризиса неплатежей абсолютное большинство российских предприятий легко подпадает под критерии признания их банкротами. Следует отметить, что банкротство одного отдельно взятого промышленного предприятия никогда не происходит «локально», кризисные явления не ограничиваются рамками данного предприятия. Любой, достаточно крупный, субъект хозяйственной деятельности связан разнообразными отношениями с большим количеством других предприятий.

Поэтому самого пристального внимания требуют, прежде всего, определение понятия банкротства, глубокий и всесторонний анализ механизма его осуществления, связь антикризисного управления и банкротства, причины и формы проявления банкротства как практически неизбежного результата кризисных процессов на предприятиях, формулирование адекватных процедур и управленческих решений. Мировой опыт развития менеджмента свидетельствует о том, что в целом проблема налаживания эффективного антикризисного управления на предприятиях сложна в практическом отношении и требует серьезнейшей проработки в методическом плане. В период системной трансформации в России эта проблема стала практически ключевой, определяющей реальное выживание производственного сектора нашей экономики. В связи с этим изучение особенностей антикризисного управления в России в современных условиях не только актуально, но и жизненно важно для выживания и функционирования предприятий и организаций. Цель данной курсовой работы – изучение антикризисного менеджмента на Закрытом акционерном обществе «Новоуральская промышленная компания» (далее ЗАО «НПК»), а также поиск и предложения мер по преодолению кризисных явлений на предприятии и улучшению его финансового состояния. Для достижения данной цели необходимо:.

рассмотреть понятия объект, предмет, методику финансового анализа;. произвести анализ финансового состояния ЗАО «НПК»;. разработать пути преодоления кризисных явлений на предприятии. Объектом исследования, является Закрытое акционерное общество «Новоуральская промышленная компания». Предметом служат финансовые процессы предприятия, изучаемые в периоде с 2007 по 2009 годы.

При написании данной курсовой работы использовались следующие методы: сравнение, группировка, метод цепных подставок, коэффициентный метод. Материалом для исследования послужили нормативные и законодательные акты, бухгалтерские балансы предприятия за 2007, 2008, 2009 года и приложение к нему. 1 Теоретические основы антикризисного управления.

Сущность, цели и задач антикризисного управления Структурная перестройка экономики России, с одной стороны, и открытие внутреннего отечественного рынка для зарубежных товаропроизводителей, с другой стороны, поставили в сложное финансовое положение большую часть предприятий различных организационно-правовых форм. Проблема антикризисного управления несостоятельным предприятием обусловлена природой проводимых в России реформ. Речь идет о реформах, как на уровне государственного регулирования экономиками, так и на уровне предприятия, т.е. Ключевой задачей государственного управления экономикой в этом направлении является создания условий для эффективного хозяйствования предприятий. Главная задача руководителей предприятий – организация такого менеджмента, который будет эффективен в условиях ограничений, диктуемых полномасштабным действиям механизма банкротства 24,. В целом менеджмент, обеспечивающий эффективную работу в кризисном режиме, представляет собой комплекс мероприятий, ориентированных на перевод предприятия в иной режим работы.

Ключевая характеристика этого режима – устойчивое финансовое положение. Решение именно этих задач находится в центре системы мер, именуемой в зарубежной литературе кризис – менеджментом, а в отечественной литературе – антикризисным управлением. Под этими терминами понимают либо управление в условиях наступившего кризиса, либо управление, которое должно способствовать выводу предприятия из этого состояния. Прежде всего, речь идет о состоянии, при котором предотвращается неплатежеспособность и несостоятельность предприятий. Иными словами антикризисное управление социально экономической системой должно обеспечивать реализацию бизнес-процессов в режимах, которые не приводят к несостоятельности. С точки зрения стратегии антикризисное управление должно создать предприятию условия для формирования в течение достаточно длительного периода конкурентного преимущества, позволяющего производить потребляемую рынком продукцию и получать достаточно денежных средств для оплаты всех своих обязательств, возникающих при ее создании и сбыте.

В любой момент существует опасность кризиса, даже тогда, когда кризис не наблюдается, когда его фактически нет. Это определяется тем, что в управлении всегда существует риск, что социально-экономическая система развивается циклично, что меняется соотношение управляемых и неуправляемых процессов, изменяются человек, его потребности и интересы. Антикризисное управление имеет предмет воздействия – проблемы, предполагаемые и реальные факторы кризиса, т.е. Все проявления неумеренного совокупного обострения противоречий, вызывающих опасность крайнего проявления этого обострения, наступления кризиса.

Суть антикризисного управления выражается в следующих положениях:. кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать;. кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать;. к кризисам можно и необходимо готовиться;. кризисы можно смягчать;.

управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусства;. кризисные процессы могут быть до определенного предела управляемыми;. управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их последствия. Система антикризисного управления должна обладать особыми свойствами.

Главными из них являются:. склонность к усилению неформального управления, мотивация энтузиазма, терпения, уверенности;. диверсификация управления, поиск наиболее приемлемых типологических признаков эффективного управления в сложных ситуациях;. снижение централизма для обеспечения своевременного ситуационного реагирования на возникающие проблемы;. усиление интеграционных процессов, позволяющих концентрировать усилия и более эффективно использовать потенциал компетенции. Антикризисное управление имеет особенности в части его процессов и технологий. Главными из них являются:.

мобильность и динамичность в использовании ресурсов, проведении изменений, реализации инновационных программ;. осуществление программно-целевых подходов в технологиях разработки и реализации управленческих решений; 7,. 235. усиление внимания к предварительным и последующим оценкам управленческих решений и выбора альтернатив поведения и деятельности;. использования антикризисного критерия качества решений при их разработке и реализации. Механизм управления, характеризующий средства воздействия, также имеет свои особенности.

Не всегда обычные средства воздействия дают необходимый эффект в предкризисной или кризисной ситуации. Некоторые из характеристик антикризисного управления рассмотрим более подробно. В развитии любого управления существуют две его противоположности – интеграция и дифференциация. Усиление интеграции всегда ведет к ослаблению дифференциации и наоборот.

Содержание Введение 1 Кризисы в социально-экономических системах 1.1 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его возникновения 1.2 Типология кризисов, признаки и распознавание 1.3 Понятие антикризисного управления 2 Зарубежный опыт антикризисного управления 2.1 Современная система банкротства в зарубежных странах 2.2 Зарубежный опыт антикризисного управления Заключение Список используемой литературы Введение Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и политической нестабильности коммерческая деятельность чревата различными кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство. История социально-экономического развития многих, в том числе крупнейших, стран мира свидетельствует о том, что им приходилось переживать глубокие спады производства, финансовые потрясения, массовую безработицу, острые социальные и политические конфликты. Одни страны с большим трудом и значительными издержками преодолевали трудности, вызванные, прежде всего, кризисом экономики, другие довольно успешно справлялись с экономическими и социальными потрясениями и в довольно короткие сроки выводили свои экономические и социальные системы из острых кризисных состояний. Опыт, пути, методы и формы выхода из чрезвычайной, кризисной ситуации, найденные правящими кругами этих стран, могут быть весьма полезны для российской экономики.

Причиной банкротства российских предприятий в период общего кризиса являются неблагоприятные макроэкономические условия: нарушение традиционных хозяйственных связей, спад спроса, нестабильность финансового рынка. В этой связи, особенно актуальной становится проблема управления несостоятельными предприятиями именно в условиях экономических кризисов. Собственно процедура банкротства представляет лишь завершающую стадию неудачного функционирования предприятия, которой обычно предшествуют стадии нормальной ритмичной работы и финансовых затруднений. В рыночной экономике сформировалась система методов предварительной диагностики и защиты предприятия от банкротства - «Система антикризисного управления», задача которой состоит в диагностике предполагаемого банкротства на ранних стадиях возникновения, что позволяет своевременно отреагировать на проблему и воспользоваться механизмом защиты или обосновать необходимость применения последовательных процедур по реорганизации предприятия.

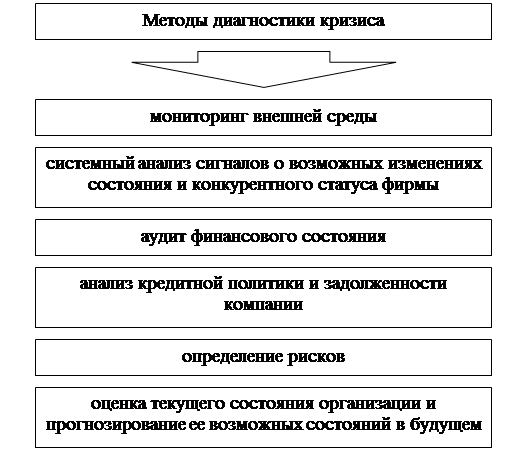

Цель антикризисного управления - возобновление платежеспособности и восстановление финансовой устойчивости предприятии Сообразно цели разрабатывается специальная политика антикризисного управления. Как часть общей стратегии предприятия, антикризисное управление заключается в разработке и использовании системы методов предварительной диагностики банкротства и механизмов оздоровления предприятия. Только применение комплекса методов из различных разделов экономики может дать сегодня тот необходимый экономический эффект и вывести российские предприятия из кризисного состояния, в котором они находятся или могут попасть.

Общим проблемам управления посвящены работы таких российских и зарубежных ученых как Акоффа Р., Ансоффа И., Балабанова И., Друкера П., Ильенковой С., Уткина Э. И многих других.

Цель работы состоит в изучении зарубежного опыта антикризисного управления для рассмотрения возможности его применения к отечественным предприятиям. Поставленная в работе цель обусловила необходимость решения следующих задач: - рассмотреть понятие «кризис» и его роль и место в социально-экономических системах; - обобщить отечественный и зарубежный опыт применения методов стратегического и оперативного планирования, теории управления по применению различных методов стратегического и оперативного планирования, контроля функционирования предприятий в условиях внешнего и внутреннего кризиса; В работе использованы материалы экономической и статистической литературы, тематических материалов периодических изданий. 1 Кризисы в социально-экономических системах 1.1 Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и причины его возникновения В современной литературе еще не установилось общепризнанного представления о кризисах в развитии социально-экономической системы. Существует точка зрения, что кризисы являются характерной чертой капиталистического способа производства и должны отсутствовать при социалистическом. В прошлом имелись даже такие теоретические положения, что при социализме не существуют кризисы — есть только «трудности роста». Многие годы в нашей стране само понятие кризиса являлось скорее идеологическим понятием, нежели реальным фактором разработки экономической политики развития производства.

Некоторые полагают, что понятие кризиса относится лишь к процессам макроэкономического развития, а в масштабах фирмы или предприятия существуют только менее или более острые проблемы, вызванные ошибками или непрофессионализмом управления. Эти проблемы якобы не свидетельствуют о кризисе развития, они не вызваны объективными тенденциями, хотя и обусловлены некоторыми внешними причинами. Такие представления могут иметь весьма негативные последствия: если с этих позиций рассматривать управление фирмой, то при разработке, например, стратегии ее развития нет необходимости предвидеть и учитывать возможность кризиса. Насколько реальной при этом будет стратегия, если в действительности кризисы закономерны? Понятие кризиса теснейшим образом связано и с понятием риска, которое в той или иной мере влияет и на методологию разработки любого управленческого решения.

Исключите из управления предположение и ожидание кризиса — и пропадет острота восприятия риска и станут неожиданными (и от этого еще более тяжелыми) не только кризисные ситуации, но и вполне обычные ошибки. Можно взглянуть на проблему кризиса и в ином ракурсе. Социально-экономическая система в любом своем виде и любой форме, будь то общественная формация, фирма или предприятие, имеет две тенденций своего существования: функционирование и развитие. Функционирование — это поддержание жизнедеятельности, сохранение функций, определяющих ее целостность, качественную определенность, сущностные характеристики. Развитие — это приобретение нового качества, укрепляющего жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды. Функционирование и развитие теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом, отражают диалектическое единство основных тенденций социально-экономической системы. Эту связь можно видеть в ее характеристиках и показателях (рис.

Рисунок 1 - Возникновение опасности кризиса в социально-экономической системе (организации) Например, функционирование социально-экономической системы характеризует обязательное наличие предмета труда, средств труда и человека, осуществляющего трудовую деятельность. При этом функционирование социально-экономической системы возможно лишь при определенном соответствии этих признаков: средства труда могут изменять его предмет, человек должен владеть средствами труда, результат должен соответствовать интересам и потребностям человека. Все это условия функционирования. Развитие характеризует изменения предмета, средств труда и человека. Критерием этих изменений является появление нового качества, укрепляющего стабильность и гармоничность функционирования социально-экономической системы или создающего принципиально новые условия ее функционирования. Фактом развития являются повышение производительности труда, изменение его характера, возникновение новой технологии.

При этом, конечно, меняются и условия функционирования социально-экономической системы. Связь функционирования и развития имеет диалектический характер, что и отражает возможность и закономерность наступления и разрешения кризисов.

Функционирование сдерживает развитие и в тоже время является его питательной средой, развитие разрушает многие процессы функционирования, но создает условия для его более устойчивого осуществления. Таким образом, возникает циклическая тенденция развития, которая отражает периодическое наступление кризисов. Кризисы не обязательно являются разрушительными, но их возникновение обусловлено не только субъективными, но и объективными причинами, самой природой социально-экономической системы.

Кризисы отражают не только противоречия функционирования и развития - они могут возникать и в самих процессах функционирования. Это, например, противоречия между уровнем техники и квалификацией персонала, точными технологиями и условиями ее использования (помещение, климатическая среда, технологическая культура и пр.). Кризис - это крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде. Причины кризиса могут быть объективными, связанными с циклическими потребностями модернизации и реструктуризации; субъективными, отражающими ошибки в управлении; природными, обусловленными особенностями климата и др.

Рисунок 2 - Причины кризисов Причины кризиса могут быть внешними и внутренними. Например, для фирмы внешние причины кризиса могут быть связаны с тенденциями и стратегиями макроэкономического развития или даже развития мировой экономики, конкуренцией, политическими ситуациями в стране, а внутренние причины — с рискованными стратегиями маркетинга, внутренними конфликтами, недостатками организации производства, несовершенством управления, инновационной и инвестиционной политикой. Если понимать кризис таким образом, то можно констатировать, что опасность кризиса существует всегда, что его необходимо предвидеть и прогнозировать. В понимании кризиса большое значение имеют не только его причины, но и последствия — возможно, обновление организации или ее разрушение, оздоровление или возникновение нового кризиса, может быть, даже еще более глубокого и продолжительного. Кризисы могут возникать как цепная реакция.

Существует возможность и консервации кризисных ситуаций на довольно продолжительное время. Это может объясняться и определенными политическими причинами.

Вообще последствия кризисов теснейшим образом связаны с двумя факторами: его причинами и возможностью управления процессами кризисного развития. Последствия кризиса могут привести к резким изменениям или мягкому, продолжительному и последовательному выходу из него. Кризисные изменения в развитии организации бывают долгосрочными и краткосрочными, качественными и количественными, обратимыми и необратимыми.

Разные последствия кризиса определяются не только его характером, но и характером антикризисного управления, которое может или смягчать, или обострять кризис. Возможности управления в этом отношении зависят от цели, профессионализма, искусства управления, характера мотивации, понимания причин и последствий, ответственности (рис. Рисунок 3 - Возможные последствия кризисов Во многих случаях спасает энтузиазм. Но он не может давать продолжительного эффекта, хотя исключать его из программы антикризисного управления не следует.

При этом надо понимать, что энтузиазм бывает различным по своим истокам, национальным особенностям, традициям культуры и т.д. 1.2 Типология кризисов, признаки и распознавание Практика показывает, что кризисы неодинаковы не только по своим причинам и последствиям, но и по самой своей сути. Можно сделать разветвленную классификацию кризисов, которая необходима и предназначена для дифференциации средств и способов управления ими. Если есть понятие и понимание характера кризиса, тогда больше возможность снижения его остроты, сокращения времени и обеспечения безболезненности протекания (рис. Существуют общие и локальные кризисы. Общие охватывают всю социально-экономическую систему, локальные - только часть ее. Это разделение по масштабам проявления, конечно, носит условный характер.

В конкретном анализе кризисных ситуаций необходимо учитывать границы социально-экономической системы, ее структуру и среду функционирования. В зависимости от проблематики кризиса можно выделить макро- и микрокризисы. Макрокризису присущи довольно большие объемы и масштабы проблематики; микрокризис захватывает только отдельную проблему или группу проблем. Особенностью кризиса является то, что он, даже будучи локальным или микрокризисом, как цепная реакция может распространяться на всю систему или всю проблематику развития, потому что в системе существует органическое взаимодействие всех элементов и проблемы не решаются по отдельности. Но это возникает в том случае, когда отсутствуют управление кризисными ситуациями, меры локализации кризиса и снижения его остроты или наоборот, когда осуществляется намеренная мотивация развития кризиса (возможно и такое). Рисунок 4 - Типология кризисов В зависимости от структуры отношений в социально-экономической системе, дифференциации проблематики ее развития можно выделить отдельные группы экономических, социальных, организационных, психологических, технологических кризисов.

Экономические кризисы отражают острые противоречия в экономике страны или экономическом состоянии фирмы. Это кризисы производства и реализации товара, взаимоотношений экономических агентов, кризисы неплатежей, потери конкурентных преимуществ, банкротства и пр. В группе экономических кризисов можно отдельно выделить финансовые кризисы. Они характеризуют противоречия в состоянии финансовой системы или финансовые возможности фирмы. Социальные кризисы возникают при обострении противоречий или столкновении интересов различных социальных групп или образований: работников и работодателей, профсоюзов и предпринимателей, работников различных профессий, персонала и менеджеров и др.

Часто социальные кризисы являются как бы продолжением и дополнением кризисов экономических, хотя могут возникать и сами по себе, например по поводу стиля управления, недовольства условиями труда, отношения к экологическим проблемам, по патриотическим чувствам. Особое положение в группе социальных кризисов занимают кризисы политические — кризис в политическом устройстве общества, кризис власти, кризис реализации интересов различных социальных групп, классов, в управлении обществом. Политические кризисы, как правило, затрагивают все стороны развития и переходят в кризисы экономические. Организационные кризисы проявляются как кризисы разделения и интеграции деятельности, распределения функций, регламентации деятельности отдельных подразделений, как отделение административных единиц, регионов, филиалов или дочерних фирм. В организационном устройстве любой социально-экономической системы могут обостряться организационные отношения. Организационные кризисы проявляются в возникновении неразберихи, деловых конфликтов, безответственности, сложности контроля, что бывает при неумеренном или быстром росте социально-экономической системы, изменении условий ее развития и функционирования, ошибках при частичной реконструкции организации или организационной перестраховке, рождающей бюрократические тенденции. Часто такие кризисы парализуют организационную деятельность или вызывают неумеренную бюрократизацию.

Психологические кризисы также нередки в современных условиях социально-экономического развития. Это кризисы психологического состояния человека. Они проявляются в виде стресса, приобретающего массовый характер, возникновении чувства неуверенности, паники, страха за будущее, неудовлетворенности работой, правовой защищенностью и социальным положением. Это кризисы в социально-психологическом климате общества, коллектива или отдельной группы.

Технологические кризисы возникают как кризисы новых технологических идей в условиях явно выраженной потребности в новых технологиях. Это может быть кризисом технологической несовместимости изделий или кризис отторжения новых технологических решений. В более обобщенном плане такие кризисы могут выглядеть кризисами научно-технического прогресса (НТП) - обострение противоречий между его тенденциями, возможностями, последствиями. Например, в настоящее время переживает явный кризис идея мирного использования атомной энергии, строительства атомных электростанций и кораблей. В зависимости от непосредственных причин возникновения кризисы разделяются на природные, общественные, экологические.

Природные кризисы вызваны природными условиями деятельности и жизни человека. Их причины — землетрясения, ураганы, пожары, климатические изменения и наводнения. Все это не может не отражаться на экономике, психологии человека, социальных и политических процессах. При определенных масштабах такие явления природы рождают кризисы. Причиной общественного кризиса могут быть сами общественные отношения во всех видах их проявления. В современных условиях большое значение имеет понимание и распознавание кризисов взаимоотношения человека с природой - экологических. Это кризисы, возникающие при изменении природных условий, вызванных деятельностью человека, - истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды, возникновение опасных технологий, пренебрежение требованиями законов природного равновесия.

Кризисы также могут быть предсказуемыми и неожиданными. Предсказуемые кризисы наступают как этап развития, они могут прогнозироваться и вызываются объективными причинами накопления факторов возникновения кризиса - потребности реструктуризации производства, изменение структуры интересов под воздействием НТП. Разновидностью предсказуемых кризисов является циклический кризис. Конечно, в том случае, если известна и изучена природа кризиса и его характер. Он может возникать периодически и имеет известные фазы своего наступления и протекания. Неожиданные кризисы часто бывают результатом грубых ошибок в управлении, или каких-либо природных явлений, или экономической зависимости, способствующей расширению и распространению локальных кризисов. Существуют также кризисы явные (протекают заметно и легко обнаруживаются) и латентные (скрытые, протекают относительно незаметно и поэтому наиболее опасны).

Кроме того, кризисы бывают острыми и мягкими. Острые кризисы часто ведут к разрушению различных структур социально-экономической системы. Уралсофт виндовс 7 торрент. Они протекают сложно и неравномерно, часто аккумулируют в себе множество противоречий, завязывают их в запутанный клубок. Мягкие кризисы протекают более последовательно и безболезненно. Их можно предвидеть, ими легче управлять.

Все возможные кризисы разделяются также на затяжные и временные. Фактор времени в кризисных ситуациях играет важную роль. Затяжные кризисы, как правило, проходят болезненно и сложно. Они часто являются следствием неумения управлять кризисными ситуациями, непониманием сущности и характера кризиса, его причин и возможных последствий.

Классификация кризисов имеет большое значение в их распознавании, а, следовательно, и успешном управлении ими. Классификационные признаки реального кризиса могут рассматриваться и как его параметры, «подсказывающие» или определяющие оценку ситуации, разработку и выбор удачных управленческих решений. Бизнес план къща за гости. Опасность кризиса существует всегда. Поэтому очень важно знать признаки наступления кризисных ситуаций и оценивать возможности их разрешения. Социально-экономическая система является саморегулирующейся системой. Это значит, что в ее существовании действуют механизмы восстановления необходимого и относительного равновесия.

Но ведь управление потому и существует, что, с одной стороны, оно является частью этих механизмов, а с другой, оно необходимо для того, чтобы, опираясь на эти механизмы обеспечивать менее болезненное и более последовательное с точки зрения интересов человека развитие социально-экономической системы. Но это возможно только в том случае, если будут известны тенденции поведения и развития социально-экономической системы, ее характеристики и признаки состояния, наступления определенных фаз этого состояния и этапов объективного развития. Преодоление кризисов — управляемый процесс. Об этом свидетельствуют многие кризисы, происходившие в истории развития человечества, производства и экономики. Успех управления зависит от своевременного распознавания кризиса, симптомов его наступления. Признаки кризиса дифференцируются прежде всего по его типологической принадлежности: масштабы, проблематика, острота, область развития, причины, возможные последствия, фаза проявления (рис. Рисунок 5 - Ключевые характеристики оценки кризиса В распознавании кризиса большое значение имеет оценка взаимосвязи проблем.

Существование и характер такой взаимосвязи могут многое сказать и об опасности кризиса, и о его характере. В управлении социально-экономической системой должен функционировать так называемый мониторинг антикризисного развития. Это контроль процессов развития и отслеживание их тенденций по критериям антикризисного управления. Но для такого предсказания необходим четкий набор признаков и показателей кризисного развития, методология их расчета и использования в анализе.

Предсказание кризисов возможно только на основе специального анализа ситуаций и тенденций. Вообще в распознавании кризисов участвуют все показатели оценивания состояния социально-экономической системы. Распознавание строится как на действующих в управлении показателях, так и на специализированных, которые, вероятно, в будущем еще придется разрабатывать. Например, снижение производительности труда или эффективности производства не может не отражать возможность кризиса. Оно может быть случайным и эпизодическим, но может и свидетельствовать о тенденции кризисного развития. Большое значение имеет не только система показателей, отражающих основные признаки кризиса, но и методология их конструирования и практического использования. В современном механизме управлении это является его наиболее слабым звеном.

В итоге речь идет о методологии распознавания кризиса во всех аспектах этого процесса: цель, показатели, их использование в анализе ситуаций, практическая ценность предвидения кризисов. Методология распознавания кризиса теснейшим образом связана с организацией этой работы, т.е. С наличием специалистов, определением функций их деятельности, вынесением рекомендаций или решений, взаимодействием в системе управления. Предполагается подготовка и наличие не только так называемых антикризисных менеджеров, но и специализированных в этой деятельности аналитиков. Распознавание и предвидение кризисных ситуаций сегодня в связи с большой сложностью управления и увеличивающихся масштабов производственной деятельности должны быть поставлены на профессиональную основу. Преодоление кризисов зависит от методики анализа кризисных ситуаций и наличия специалистов в области антикризисного управления. Профессионализм управления должен проявляться не только в нормальных, обычных условиях, но и в условиях повышенного риска, экстремальных ситуаций, кризиса.

1.3 Понятие антикризисного управления В настоящее время словосочетание антикризисное управление или антикризисный менеджмент, по сути являющиеся синонимами, все чаще употребляются учеными и практиками. Однако до сих пор существуют разногласия в толковании данного понятия. В частности, западноевропейскими специалистами антикризисный менеджмент определяется как 'деятельность, необходимая для преодоления состояния, угрожающего существованию предприятия, при котором основным вопросом становится выживание' 6.

Правовое Обеспечение Антикризисного Управления Курсовая

Данная деятельность характеризуется 'повышением интенсивности применения средств и методов на предприятии, необходимых для преодоления угрожающей существованию предприятия ситуации' 6. Отечественные экономисты трактуют это понятие по-разному. Беляев утверждают, что 'антикризисное управление – совокупность форм и методов реализации антикризисный процедур применительно к конкретному предприятию-должнику' 21.

Теория Антикризисного Управления Курсовая

Г., в свою очередь, говорит, что 'антикризисный менеджмент – такая система управления предприятием, которая имеет комплексный, системный характер и направлена на предотвращение или устранение неблагоприятных для бизнеса явлений посредством использования всего потенциала современного менеджмента, разработки и реализации на предприятии социальной программы, имеющей стратегический характер, позволяющей устранить временные затруднения, сохранить и преумножить рыночные позиции при любых обстоятельствах, при опоре в основном на собственные ресурсы' 2. По мнению Короткова Э. 'антикризисное управление – это управление, в котором поставлено определенным образом предвидение опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению отрицательных последствий кризиса и использования его факторов для последующего развития' 12.

Антикризисное Управление Курсовая 2016

Точка зрения Крыжановского В.Г. Такова, что 'антикризисный менеджмент – это: - предварительная диагностика причин возникновения кризисной ситуации; - анализ внешней среды и потенциала конкурентных преимуществ предприятия для выбора стратегии его развития; - бизнес-планирование повышения конкурентных преимуществ и финансового оздоровления предприятия; - разработка процедур финансового оздоровления предприятия и системы контроля за их реализацией' 10. С каждым из приведенных определений можно поспорить. В частности, нельзя согласиться с мнением Кошкина В.И. И Беляева С.Г. В том, что антикризисное управление может применяться только к предприятию-должнику.

Расхождения с Грязновой А.Г. В том, что, по нашему мнению, предприятие должно опираться не только на собственные ресурсы. Коротков Э.М. В своем определении не учитывает меры по предупреждению кризиса. Крыжановский как и В.И. Кошкин с С.Г. Беляевым говорит о кризисной ситуации.

Антикризисное Управление Курсовая

В этой связи, мы склоняемся к тому, чтобы ввести краткое определение антикризисного управления для целей настоящей работы. Оно основывается на определении Короткова Э.М., дополняя его. Антикризисное управление – это целенаправленное воздействие на предприятие с целью недопущения кризиса, а в случае возникновения кризиса с целью его локализации за определенный период времени. Также отечественные экономисты расходятся во мнении относительно момента начала антикризисного управления.

Коротков считает, что процесс антикризисного управления должен начинаться после инициализации процедуры банкротства 12. Однако мы придерживаемся точки зрения В.

Договор на обслуживание теплового пункта. Правилами при эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Минтопэнерго РФ от г., РД 34.03.201-97.

Крыжановского, а также В. Беляева, что антикризисное управление должно начинаться до инициализации процедуры банкротства с целью ее недопущения 10. Среди отечественных авторов нет единства и по методам антикризисного управления. Единственное, в чем сходятся все авторы – это системность и комплексность применяемых процедур. В частности, об этом говорит А. Коротков, а также В. Мы полностью согласны с таким подходом, поскольку именно он позволяет анализировать применимость методов антикризисного управления в зависимости от причин и возможных последствий управленческих мероприятий.

Таким образом, как показал анализ различных точек зрения антикризисное управление в России – это система мер по недопущению краха предприятия в условиях переходной экономики, подверженной различным перепадам. Понятие 'несостоятельное предприятие' и понятие 'управление несостоятельными предприятиями' неразрывно связаны между собой. Управление несостоятельными предприятиями является одной из главных проблем экономики и законодательства не только экономически развитых стран, но и стран с переходной экономикой. Кризисное предприятие – предприятие, имеющее неисполненные финансовые обязательства перед кредиторами, но не признанное банкротом в судебном порядке. Несостоятельное предприятие (банкрот) – предприятие, находящееся в состоянии банкротства. Банкротство предприятия (юридического лица) – признанная арбитражным судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Механизм несостоятельности – судебная процедура признания должника банкротом.

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов. Следует признать, что на различных этапах экономических отношений несостоятельность предприятий и связанные с ней процедуры регулярно применялись для разрешения долговых споров между кредиторами и заемщиками. Как показывает анализ, экономические аспекты антикризисного управления тесно переплетены с юридическими аспектами.

2 Зарубежный опыт антикризисного управления 2.1 Современная система банкротства в зарубежных странах Как показывает практика большинства зарубежных стран, одним из ключевых элементов современной системы банкротства является наличие специального правительственного учреждения. Оно способно контролировать действия соответствующего законодательства и представлять рекомендации относительно действий правительства в данной области. Как правило, компетенция и функции государственных органов по банкротству установлены законом, но во многих странах они имеют свои специфические особенности. Так, госорганы стран Европейского Союза обладают полномочиями подавать в Суд ЕС запросы относительно постановлений Суда о толковании положений Европейской Конвенции по банкротству. В Великобритании эту роль выполняет Служба несостоятельности, входящая в систему Министерства торговли и промышленности и насчитывающая 1800 постоянных сотрудников.